いなたくんへ

人工知能のクリエイティブがすごい。人工知能の作劇したミュージカルが公演され、人工知能の書いた小説は星新一賞一次選考を突破し、人工知能の描いた絵の個展が開かれている。こうした事態に政府の対応は早く、人工知能の作った音楽や小説に著作権が認められようとしている。ちなみに人間以外ではサルの創作物に著作権が認めらるか争われたことがあったが、サルはダメとの判決だった。

- 「サルに著作権ない」 自撮り写真めぐる裁判、動物愛護団体が敗訴(THE HUFFINGTON POST,2016/1/9)

- 人工知能作品に「著作権」 音楽や小説など、政府知財本部方針(日本経済新聞,2016/4/15)

そんななかで今度は人工知能に発明をさせようという動きも。それがAll Prior Artだ。紹介記事によれば、人工知能は3日で250万のアイディアを出力したという。

All Prior Artの目的はパテント・トロール対策の公知資料(Prior Art)を生み出すことだ。パテント・トロールとはざっくり言えば、倒産しそうな企業とかどこかから特許を買ってきて訴訟をしかけ、そのアガリで稼ぐ悪い奴らだ(ざっくり言えば)。トロール当人は事業を持っていないくせに、マジメに事業をしている企業に特許を振りかざすから評判悪い(ざっくり言えば)。

だったら特許を取れなくすればいい。ということでAll Prior Artでは人工知能を使って、技術要素を組み合わせたあらゆるアイディアを出し続けさせ、パブリック・ドメインにすることで、それ以後の出願では特許を取れなくし、パテント・トロールを無くそうと目論んでいる。

opensourceway

おいおい落ち着け、それじゃパテント・トロール以外のマジメな事業会社も特許取れなくなるじゃんよ‥‥というツッコミは誰かがしてるはずなんだけど、まだ出力続けてるのかな。なんかアイディア数がいま時点で422万に増えてるんだけど‥。

実際に出力結果を見てみるとデタラメなものばかりで、野望達成にはまだ時間的な猶予がありそう。だけど人工知能の進化は日進月歩で油断はできない。果たして人工知能は「発明者」として歴史に登場し得るのか。その限界と解決策を考えてみる。

Summary Note

人工知能が「発明者」になるための3つの限界

- 限界1:実験ができない

- 限界2:基本発明ができない

- 限界3:課題設定ができない

人工知能は「発明者」になれるのか

- 人工知能には数百年分の技術体系が用意されている

- 現実世界とのインタラクションが実現すれば、3つの限界を解決し、人工知能も「発明者」になれる

一説では2045年に起こるとされる技術的特異点は、機械による知性創造が人間を超えたときに起こるとされる。つまり機械が人に頼らず発明をできるようになって、知の増幅の速度が人間を超えるわけだ。例えばその主体は人工知能であるわけだけど、人工知能は本当に発明をできるのか。いくつか限界がありそうなので考えてみる。

ここで、「発明」の定義をどこに置くかは問題だ。たとえばAll Prior Artの出力する技術要素の組み合わせはデタラメなものばかりで、「発明」と呼ぶにははばかられる。そこでうってつけの基準となるのが特許法だ。特許法は発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、これを満たすか否かの審査基準を提供する。この記事では「特許を取れる程度の発明を人工知能ができるのか」というお題で考えたい。

30分で読める発想法のベストセラー『アイディアの作り方』(1940)でジェームズ・W・ヤングは、「アイディアは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何者でもない」との至言を残した。また、ソ連の特許審査官ゲンリッヒ・アルトシューラーによれば、あらゆる発明は40の構成原理に分類できるという。

![トリーズ(TRIZ)の発明原理40 あらゆる問題解決に使える[科学的]思考支援ツール](http://hiah.minibird.jp/wp/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif)

人工知能も発明にあたっては、組み合わせのベースとなる教師データが必要になる。ここで威力を発揮するのが特許文献だ。私は特許文献ほど構造化された技術文書はないと思う。ある技術について何が課題で、どう解決して、具体的にどう実現し、そのバリエーションは何で、どんな効果があるのか。いつ誰が発明し、既存技術との差分はなにか。全て整理されて文書化され、公開されているのである。

引用関係をみれば技術間の関係性や相対的重要度もわかるし、詳細な技術分類コードも付され、審査官のダメ出しと出願人の反駁という解説付き。使用言語が「人間の言葉」という不完全さはあるけれど、そんなのいまの人工知能なら問題なく吸収できる。

論文も知のアーカイブとして素晴らしいが、構造化度合では特許文献には及ぶまい。ノウハウは出願されないなど完全ではないものの、日本だけでも年間数十万件が出願され、数百年の歴史がある特許制度は、技術体系を知るには十分すぎる。

私はこの巨大なシステムが人類のためのものではなく、まさにいま人工知能に読ませるために生まれてきたと思ってしまう。数百年分の構造化された技術体系を教師データとして解釈したとき、人工知能は何を生むだろう。

ちなみに「すべての情報を検索可能にする」ことを目指し、高度な人工知能技術も開発するGoogle先生は、当然ながら特許文献も補完済みだ。

それでも人工知能が発明をするにあたってはいくつかの限界がありそうだ。考えられる限界と、その解決策を考えてみた。

特許制度の目的の1つは、発明を公開させることで産業の発達を加速させることにある。この趣旨から特許出願では、他人(同じ技術分野の専門家)がその出願を読んで発明を実施できる程度の、発明の説明が求められる。具体的には、実験結果を載せたり、発明を実現できる具体的構成や方法が記載される。

人工知能の発明で目指すところは特許出願ではないけど、本当に実施できるかどうかの検証はされているべきだろう。All Prior Artのように技術要素の組み合わせをただ文章にできても、「A+B+CでXの効果が得られた」という主張が正しいのか、物理法則に合うのかすら検証できていないとすれば、発明を完成したとは言い難い。1000のアイディアのうち、実際に機能する「発明」がたった1つしかなくても構わない。でも1000のうちの「どれが」そうなのか特定できないならば、発明を認識できたことにはならない。ところが人工知能には手足がないので、この検証ができず問題である。

「このどこかに宇宙人がい(る可能性があり)ます。それがどこかはわかりません」

では宇宙人を見つけたことにはならない(画像:nigelhowe)

技術分野によってはシミュレーションでの検証があり得るだろう。技術要素の組み合わせの出力のあと、物理シミュレーションなどで仮想的な検証を行い、矛盾が起こる組み合わせを排除できる。将来的には3Dプリンタやロボティクスなど、人工知能が現実世界に介在する手段が確立されることで、人間と同じように試作・実験をしてアイディアの裏付けを取れるようになるだろう。

まあ言うは易しで、現時点ではそんなの夢物語だけど、いずれにせよ「発明」が発明であると確かめるには、組み合わせのアイディアを出したあと、それを構築・検証するステップが不可欠だ。

ノーベル賞は新たな科学分野を開拓した研究に与えられるとされる。例えば白川英樹博士は2000年に「導電性高分子の発見と発展」によりノーベル化学賞を受賞した。発見のきっかけとなったのは、触媒濃度を間違えて1000倍にしてしまった実験だった。

ある技術群の起点となる発明は「基本発明」と呼ばれる。基本発明はノーベル賞に限らず起きていて、単に既存技術の組み合わせでは発明できない。私も仕事で稀に出会うと本当に感動するんだけど、人工知能が着想するのは難しそうだ。

解決策の1つは実験だ。実験は理論が正しいかを検証し、誤りを排除できるが、予期しない偶然の効果を見つけるのもまた実験である。するとここでも、人工知能の現実世界への介在が課題とわかる。

なお、ひらめきを「学習時・認識時に起きる局所解からの脱出」と定義した場合に、人工知能にもひらめきが起こりうるとする研究結果がある。『クラウドからAIへ』(2013)では、人工知能が自ら進化して、教えていないはずの技能を習得した事例が紹介されていた。これを考えると、技術要素の組み合わせをベースとしても、そこから飛躍して基本発明を生み出せる可能性は無いわけではなさそうだ。

トイレで転んで頭をぶつけて大発明をひらめく、というアプローチは人工知能にはとれない(画像:JD Hancock)

人工知能が無限にアイディアを組み合わせ、かつその検証ができたとしても、じゃあ全部やるんですかという問題がある。人工知能はいま囲碁や将棋でも人間を圧倒するが、これは無駄な計算を省き、必要な計算を優先するアルゴリズムの賜物だ。人工知能の発明においても、どういった観点で組み合わせを行い、そのうち何を検証するのか、優先順位が必要だ。

人工知能に新しい特許ネタを考えさせようとしても、フレーミング問題があるから、自ら出願するネタを考えさせるには考えさせる範囲に何らかの手当は必要だろう。本当にテロ的にあらゆることを公知にさせるなら何億でも何兆でも出させてタイムスタンプ付きでネット公開するのだろうが割に合うのか?

— Kenichi Yamamura (@Ken_Yamamura) 2016年4月21日

方向性の1つとしては「人間の需要」を出口として与えることが考えられる。発明とは産業を発展させ、社会を豊かにするものであり、その受益者は人間であるからだ。人工知能は人間のために作られた道具だしね。

需要(課題)は人間が設定してもいいが、この辺りは人工知能の得意分野だったりする。たとえばビッグデータ解析では、人工知能はユーザが次に欲しがる商品を正確に予測できる。予測はいまは消費行動など特定分野に限られるが、今後バイタルセンシングやIoTにより現実世界の隅々までを認識できれば、彼らは我々の日々の生活から多くの需要を汲み取るだろう。

また、既存技術ベースではなく需要(課題)を先に置くアプローチは、2つめの課題だった基本発明の創出にも繋がるかも。

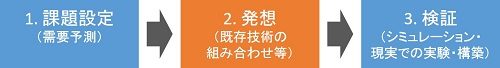

以上のことをまとめると、人工知能による発明は次の3つのステップにまとめられそう。ちなみにこれは人間が発明する場合も同じだ。

All Prior Artが試しているのは2つめのステップ、すなわち既存技術を組み合わせてのアイディア出しだ。ただし紹介記事によればそのほとんど(Nearly all of them)はデタラメである。

ここから特許が認められる程度の「発明」を抽出し、さらには基本発明まで生み出すには、発想した組み合わせ(=仮説)を実験や実物をもって検証したり、実際の需要(=課題)を探るなど、現実世界とのインタラクションが不可欠となる。

現実とのインタラクション無くただ組み合わせを垂れ流すのは、発明というよりは妄想に近いと言わざるを得ない。

結論としては、発明を「着想」と「具体化」の2つのステップで考えたとき、人工知能には特に具体化の能力が欠けていると言えそうだ。具体化能力さえ獲得すれば、人工知能は自ら発明を連鎖させるようになるだろう。これが技術的特異点である。

ところで今回は発想の出口を「人間の需要」と仮定したけど、人工知能に本当に自由に発明させると何が起きるだろう。別の出口として人工知能が「自分のために次に何が必要か」を条件に置く可能性ある。

人間がわざわざ蟻の需要を調査し発明を考えることがないように、人工知能もまた人間のために発明してやる義理はない。や、人工知能は人間が作ったんだしそのくらいの義理は感じて欲しいんだけど、でも奴ら感情ないし、そう判断したら。人工知能の人工知能による人工知能のための発明は、人工知能自身の進化をもたらす。それは我々の理解を超えた文明体系を創り出すかもしれない。

人工知能による発明はまだ特許を取れるレベルでない、というのはわかった。しかし現状においても、All Prior Artが特許制度の脅威であることに変わりはない。All Prior Artが出力する既存技術の組み合わせは、そのほとんどがデタラメであっても、他者の特許出願を排除する可能性があるからだ。

すでに政府は人工知能の創作物に知的財産権を認めることを検討している。人工知能が発明者となったとき、知財制度に何が起こるか。次回はこの問題について考えみる。