いなたくんへ

ジョン・フラムなる神様を初めて知った。南国の島国バヌアツで信仰され、毎年2月15日の「ジョン・フラムの日」には祭典と儀式が行われる。儀式とは例えば米軍の行進・訓練の再現だ。これはジョン・フラムの正体が第2次大戦時の米兵であることによる。当時米軍はバヌアツに30万の将兵を派遣し、島に多くの物資をもたらした。バヌアツの人々はこれを成功体験と捉え、米兵を神格化し、当時の出来事を儀式化することで再び同じ豊かさが訪れることを願っている。

米国旗を掲げ、竹製の銃を抱えて行進するバヌアツの人々(Youtube)

外の世界からもたらされた積荷(カーゴ)の再来を願い、積荷をもたらした白人の振る舞いをまねる儀式は積荷信仰(カーゴ・カルト)と呼ばれる。「積荷信仰」をキーワードとして、南太平洋に出現した統一国家を舞台に人類の進化を描いたのが柴田勝家著『ニルヤの島』(2014)だ。第2回ハヤカワSFコンテスト受賞作。

「生体受像の技術により生活のすべてを記録しいつでも己の人生を叙述できるようになった人類は、宗教や死後の世界という概念を否定していた。唯一死後の世界の概念が現存する地域であるミクロネシア経済連合体の、政治集会に招かれた文化人類学者イリアス・ノヴァクは、浜辺で死出の旅のためのカヌーを独り造り続ける老人と出会う。(後略)」

とAmazonの内容紹介でも書かれる通り、宗教観は本作の重要なテーマだ。著者の民俗学的な背景とSFとの見事な融合は本作の醍醐味である。

ただし私は、宗教や「死後の世界」自体はマクガフィン(物語を進めるための小道具)であって、主軸となるテーマは別のところにあると思う。1つが、人工知能が人間の文化さえも管理したときそれを支配と呼ぶべきなのか。そしてもう1つが「進化」の主体が何であるかだ。

昨今の人工知能の進化は目覚ましく、単純作業に留まらず創造的な仕事も担えるようになっている。その未来を考える上で、本作の示唆も大いに参考になるだろう。ネタバレを含みつつ紹介したい。

Summary Note

『ニルヤの島』で描かれる未来

- 人生のすべてを記録する「生体受像」が死後の世界をなくす

- コンピュータによる行動分析はミームの発現を予想し、人にフィードバックすることで文化の生起を管理できるようになる

- コンピュータと人間の共生は、コンピュータによる支配ではなく、人類の進化である

『テクニウム』から考えるミームの進化

- ミームの進化が「人類の文化を進化させる」ことに縛られず、ミーム自身の進化を目的とするなら、ミームはやがて人間から独立していく

本作で前提となる技術に「生体受像」がある。詳細は明らかにされないが、身体に埋め込まれ、ライフログやバイタルデータを収集する技術のようだ。このために取引では貨幣がいらなくなったり、政策の細かな評価を個人レベルで行うなど、社会の様子が変化している。その中でも最大の変化が「死後の世界」の消滅だった。

生体受像が実現する機能の1つが「叙述」だ。これは「生体受像に自然と溜まるログに意味付けし、順序を与えて物語化」するもので、人生に意味付けをしてくれる。本作は何人かの別々の主人公の足跡をたどるが、文化人類学者ノヴァク教授のパートでは教授の視る「叙述」に従い物語が進む。つまり、過去に教授が体験した出来事が時間軸を行ったり来たりして再生されて、読者はこれを追っていく。再構成された時間軸は「主観時刻」と呼ばれる。

本作で戸惑うのはこうした断片化が教授のパート以外でも行われる点だ。他の主人公では一応は時系列をたどるのだけど、それぞれのパートがバラバラに挿入されて展開するので、何が起きているのか、各パートのテーマが何かつかみ辛い。でもノヴァク教授も「この主観時間にはきっと何か意味があるのだろう」と言うことだし、著者の叙述を信じて最後まで読み進めると、これが見事に収束して一本に繋がってゆく。物語後半の畳み込みでは一気に伏線が回収され、民俗学的物語がいつの間にかSFになり、気が付けばそこには感動が。くそう柴田勝家すごいぜ。武将のくせに。

生体受像は人生のすべてを記録するので、亡くなった後でもログをたどれば故人と会える。本書によれば死後の世界とは「自らの記憶体が崩れていくことへの恐怖」により生まれた。生体受像が記憶を保持することでその恐怖がなくなると、結果として「死後の世界」や宗教もその必要性が失われ、世界から消えてしまう。

生体受像のような技術は現実でも開発が進むが、完全な記録が「死後の世界」をなくす、というのは1つの未来像として興味深い。

ただし冒頭でも述べた通り、死後の世界の消滅は本作のテーマではないと思う。

本作の結末は、人類が一度捨てたはずの「死後の世界」が、ミームコンピュータの判断により復活されるというものだった。ここで重要なのは「死後の世界」の復活が人類の選択でなく、ミームコンピュータの「管理」と見せて描かれている点だ。コンピュータが人類の文化や習慣をも制御できるようになったとき、それは支配と言えるのか。

ミーム(摸倣子)とは「人類の文化を進化させる遺伝子以外の遺伝情報であり、例えば習慣や技能、物語といった人から人へコピーされる様々な情報」と説明される(Wikipediaより)。死後の世界が消えるきっかけとなった『天国のゆくえ』の著者ロビン・ザッパは、次のようにも説明していた。

{ミームとは即ち、人間の持つコーデックなんだ。人はあらゆる文化事象をコード化し、自身の脳内にあるミラーニューロンにおいて接続する。接続された文化事象は、個人の行為となってデコードされる}

{祈りの文句を誰もが知っていた訳じゃない。それは親から、あるいは宗教者から、事あるごとに聞かされた結果覚えたものだ。覚えたという行為は、脳内でコード化されたという事。次にそれを自身が扱うようになれば、文化を継承したことになる。ミームは複製され、他人の脳の中で動き始める。そしてまた、どこか別の誰かに文化を継承させる}

『ニルヤの島』より

ここではミームを「文化を生起させ、継承させる因子」と理解したい。

生体受像は「個人の行動様式、つまりミームの発現すら詳細にデータ化することを可能」にし、「これによってミームの発現型を解析」を可能とした。その演算を担うのがミームコンピュータだ。ミームコンピュータは人々の行動データを見ることで、次にどんな文化が生起するのか予想できる。

これって現実世界でも実現しつつあるよね。ビッグデータ解析がそれだ。例えばAmazonはユーザの消費行動に関する大量のデータを解析して、あるユーザが次にどの商品を買うかの高度な予測を実現している。本作によれば、こうした予測は行動レベルにとどまらず、文化といった社会的なものまでも予想できることになる。興味深い示唆だ。

本作のミームコンピュータが単なるビッグデータ解析と異なるのは、フィードバックをも実現している点である。ミームコンピュータの正体は生体受像を埋め込んだ人間を構成要素とするグリッドコンピュータだった。計算資源は人間である。

そしてミームコンピュータは演算の結果導き出される「好ましいミーム」を社会に発現させるべく、必要な行動を人間たちに起こさせる。その結果生み出されれたのがモデカイトと呼ばれる宗教であり、死後の世界の復活だった。

ミームコンピュータは人間の行動を解析して生起し得る文化・習慣を予測し、

そのうち好ましい文化・習慣が現れるよう、人間の行動を制御する

人間たちは自分がミームコンピュータの一部を構成していることに、そしてミームコンピュータの作為によって次の文化を生む(ための行動をとらされている)ことに、気付かない。

Google DeepMindのAlphaGoによる世界的棋士イ・セドル九段との5番対局は、4勝1敗でAlPhaGoの勝利に終わった。人工知能が囲碁で人に勝つのはしばらく先と考えれていたので、衝撃的な対局だった。

前述のロビン・ザッパも、トゥバンと呼ばれる人工知能と「アコーマン」なるボードゲームで戦っている。ルールはチェスよりもだいぶ複雑のようだけど、ザッパはトゥバンに勝つことができない。そこでザッパは、人工知能が人間のミームを管理し、人類の進化を最適化する未来を想像する。その未来では戦争も人工知能に管理され、最適な遺伝子を淘汰する形で行われる。

{人間の行動の全てが、一台のコンピュータの思考によってシミュレートされる世界が来るかもしれない。行動の全てがシミュレートされるということは即ち、人間の社会の中で発展するミームの変化も支配されるんだ。(中略)最も生存しやすいミームを機械が選択し、それを増殖させていく。もしそれが、戦争を起こすのに足りるもの――例えば宗教や差別だ――であったなら、人々はどういう行動を取るか}

『ニルヤの島』より

{トゥバンは、そこのところをきっちりと計算している。どの段階で、どの兵器を投入すれば、最大の効率で戦争を終結させられるか。それを瞬時に計算する}

{この戦略に則れば、人類は無益で無駄な淘汰を経ずに、より効率的に進化に有利な遺伝子を残すことができる}

『ニルヤの島』より

こうした未来は、機械による人間の支配と言えるだろうか。ザッパの答えはノーだ。人間はそもそも遺伝子による支配を受けていて、支配者がコンピュータに変わったとしても、人間の自由意思との関係はこれまでとは変わらない。むしろ自由意思の管理者を遺伝子からコンピュータに移すこと自体が人類の進化であると述べている。

{コンピュータによる支配というのは、まるでディストピア小説のようだが、これを人類の進歩ではないと断じられるだろうか}

{人間の基本的人権、自由意思、そういうものを機械によって操られているというのが、気にくわない、意にそぐわない、納得できない、と、そういう理論で応じるのは解る}

{しかし、今の人類が、そして今までの人類が、果たして自由意思で生きてきた時代があっただろうか}

{我々の全ては遺伝子というものを持っている}

{我々の行動様式の全ては、所詮は遺伝子が決定したことではないのだろうか}

{遺伝子が自身を自己複製しようとする為の乗り物として、人間という存在を使っていると、そう仮定した時、我々は既にディストピアの中で生きているじゃないか}

『ニルヤの島』より

{そして私は、遺伝子に操られ続けた人類の、新たな選択という意味で、このトゥバンの登場を歓迎したいと、そう言いたいんだ}

{選択、というのはつまり、遺伝子が、そしてその乗り物たる人類が、より効率的な自己複製を行う為に、新しい戦略を選んだ、ということだ}

『ニルヤの島』より

私は著者がロビン・ザッパに言わせた仮説に半分賛成だ。

そもそも人工知能やビッグデータは人間の産み出した「道具」に過ぎない。火や衣服からはじまり、人はこれまでも多くの道具を生み出し、その度に新しい道具に合うよう自らの身体をつくり変えてきた。人間の進化の歴史とは道具との共進化の歴史であり、人工知能の出現もまた人間の新しい進化のきっかけである。このことは『ユートロニカのこちら側』(2015)の感想としても書いた通りだ。

人工知能によるミームの管理は、人間が人工知能に支配「される」ものではない。人間が自分たちをより良い方向に、より効率的に進化させようと人工知能を「利用」しているのである。

本作では人間の進化形が、ミームコンピュータを身体に取り込んでの物理的共生関係として描かれていたのは興味深い。まさに人工知能は人間の新たな器官となるわけだ。

いま脳とインターネットが接続されるようになって、脳同士を繋いだ「ブレイン・ネット」の出現が予想されている。そのとき起こることは、本作のような集合知(人間を構成要素とするミームコンピュータは言い換えれば人工集合知である)の登場と、ヒト単体ではなく群体としての進化だろうか。そのとき改めてミームや文化の持つ意味を考えるとおもしろそうだ。

*

ところで、人工知能が人間を管理したとしてもそれは人間自身の進化である、という仮説に半分賛成だが、これは進化の主体を人間が担い続けることが前提になる。その一方で、ミームやテクノロジーそのものが人間を乗り越えて進化する、という考え方もあり得そう。その場合でもなお、人工知能による管理が支配でないと言えるだろうか。

本作で印象的だったのが「遺伝子は人間の乗り手ではなく積み荷である」とする次の会話だ。遺伝子が積み荷で、それを運ぶのが人間として、運ばせるのは一体何か。ミームである。これはミーム自身が進化の行き先を探っているようにも読み取れる。

{昔、人間は遺伝子の乗り物であると論じた人物がいた}

{彼の言葉に従うのなら、遺伝子は乗り手なのかもしれないが、私から言わせれば、遺伝子は積荷に過ぎないよ}

『ニルヤの島』より

{そして人類は、遺伝子は、ミームは、次代へとそれを運ぶ。ミモタイプドグマに則って、自らを最も効率的に、最も安全に運ぶ機械としての人という乗り物を操って、自らの降りる先を探している}

『ニルヤの島』より

ミームの意味をもう一度確認しよう。Wikipediaを参照すると、ミームとは「人類の文化を進化させる遺伝子以外の遺伝情報であり、例えば習慣や技能、物語といった人から人へコピーされる様々な情報」だった。遺伝子がハードウェア的な遺伝要素とするならば、ミームはソフトウェア的な遺伝要素である。

進化の主体が生命というハードウェアからソフトウェアに移行している、と主張するのはケヴィン・ケリー著『テクニウム』(2014)だ。このブログではもう何度も紹介してるけど、『テクニウム』では進化の主体を「自己生成可能な情報システム」と捉えている。これは単一の複製する分子からDNA、多細胞生物と進化し、霊長類が言葉を獲得したことをきっかけに、ハードウェア的な進化を離れてソフトウェア的な進化に遷移した。つまり「自己生成可能な情報システム」は生命の段階を抜けて、テクノロジーや文化と言った無体物(これを「テクニウム」と呼ぶ)に変わっているのだ。

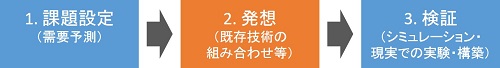

「自己生成可能な情報システム」の遷移(『テクニウム』記載に基づき作成)

本作『ニルヤの島』によれば、ミームとは淘汰され進化するものであり、ミームコンピュータは人間を担体としてより良いミームの発現を探っていた。これはテクニウムが自己進化するのに似ている。両者の異同はなにか。

ミームとテクニウムの共通点は、両者とも生命や遺伝子といったハードウェアではなく、これらを媒体としたソフトウェアであって、非物質的でありながら進化を続けている点だ。

一方異なる点はなにかと言うと、ミームの定義があくまで「人類を進化させるための」遺伝情報であるのに対し、テクニウムはもはや人間や生命の進化を問題としてはいないところだ。

ミームはその定義から、あくまで人間の進化が前提になる。「人間がよりよく進化すること」という制約の範疇でのみ、その形を変えられる。将来どれだけ優れたミームがこの世界に現れようとも、そこにはさらに進化した人類がいる。

これに対してテクニウムは「自己生成可能な情報システム」自身の進化が課題なので、その担体が人間である必要はない。じゃあ誰が担うのかと言えば、人工知能が有力候補だ。サルがサルから分化した人間の知性を理解できないように、人間も人間の生み出す人工知能の知に及ばない。テクニウムはそうやって高次の知に乗り替わり、進化の主体は生命から完全に離れる。

ここまでミームの定義を敢えてWikpediaから引いたけど、本作『ニルヤの島』におけるミームはテクニウムに近いものだったように思う。本作はミームコンピュータの出現や、人間との融合が人類の進化であるとしていたが、それはミームの進化の過程にすぎず、やがては人間から離れていくはずだ。ミームがミーム自身の進化を目指すのならば。

話は変わるけど、本作がミーム(摸倣子)の説明として積荷信仰という特異な宗教的行為を持ち出したのは面白かった。積荷信仰は人間が過去の成功体験を模倣することで文化を発展させてきたことを示唆している。もちろん第二次世界大戦時の米軍を真似てもそこに再現性はないけど、数多の模倣のうち再現できるものが未来に引き継がれ、次の文化に繋がっていく。模倣が最初からなければ、人類は今日まで進化することはなかっただろう。文化とはこうした漸進的な摸倣の積み重ねなのだ。

ということが本作では繰り返し描かれていたんだけど、模倣という行為はいま制御されるようになっている。それが知財制度だ。例えば特許法は「模倣の禁止(独占)」と「模倣の促進(公開)」とのバランスをとることで、模倣による進化効率を最大化しようとしている。

ミームの自己進化を考えたとき、知財制度というのは(それが成功しているかどうかの賛否はあるものの)進化史の特異点的メタ・テクノロジーだったのかもしれない。