いなたくんへ

JAXAが2030年の有人月面探査を目指すと発表。2019年に月に送る無人探査機技術を生かし、月周回軌道上のステーションから月面へと移動するとのこと。いよいよ日本人が月へ。胸の熱くなる展開だ。

- 日本の飛行士、2030年に有人月面探査目指す 国際協力でJAXA方針(産経ニュース,2017/6/28)

- 宇宙開発利用部会 国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会(第20回)(文部科学省,2017/6/28)

あれ?月の周回軌道に宇宙ステーションなんてあったっけ?

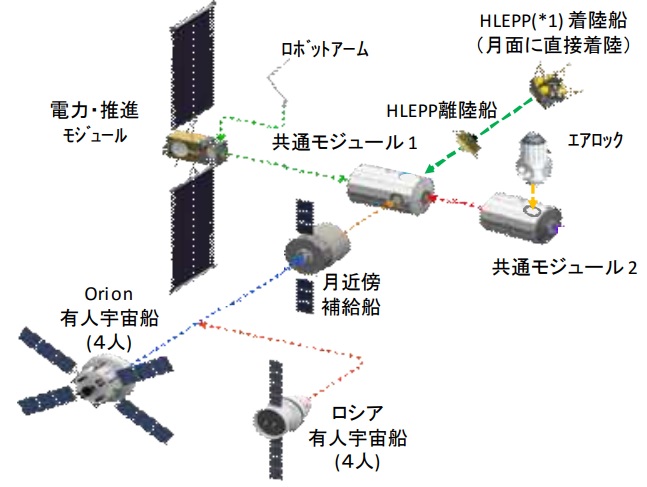

実はこれ米国が計画中の「月近傍有人拠点」である。JAXAの検討では、NASAが開発の次世代大型ロケットSLSとOlionで月周回軌道上の月近傍有人拠点まで行き、そこからJAXAの月着陸機で月面へ降りることになる。ちなみに月から拠点へ戻る打上げ用推薬は、月面にも拠点を設けて補給するようだ。

国際宇宙ステーションに代わる宇宙基地の建設や、地球外での建築技術にまつわるニュースを目にすることが増えた。欧州も月面基地を計画したり、いつの間にか宇宙国家が宣言されていたりと、宇宙がアツい。最近のニュースからまとめてみた。

Summary Note

1.火星探査拠点としての宇宙基地計画

- NASAの「深宇宙探査ゲートウェイ及び輸送手段計画の進捗状況」

- 欧州宇宙機構の「Moon Village」

- 宇宙国家アスガルディアの最初の国土「Asgardia-1」

2.宇宙の建築技術はロボットと3Dプリンタが熱い

- 3Dプリンタと、4Dプリントというアプローチ

- 先端材料がアツい

ということでNASAが2017年3月に発表したのが「深宇宙探査ゲートウェイ及び輸送手段計画の進捗状況」だ。概要はJAXAの資料が1枚で見やすいかも。

- NASA、有人火星探査用の宇宙基地建設計画を発表。シスルナ空間から火星への出発は2030年代(Engadget Japanese,2017/5/12)

- NASA、有人火星探査に月周辺基地利用 2027年に飛行士滞在も(sorae.jp,2017/5/15)

- 参考資料20-1 NASA探査ゲートウェイ_A(PDF)(文部科学省,2017/7/10)

これは2つのフェイズからなる。

第1フェイズでは2027年までに月近傍に「深宇宙探査ゲートウェイ」を建造。宇宙飛行士の長期滞在も可能な拠点で、NASAの次世代大型ロケットSLSの6回の打ち上げにより建造され、月表面ミッションなどにも利用される。

そして第2フェイズでは、SLSの4回の打ち上げにより深宇宙輸送システムを完成させ、2030年代の有人火星探査を行うという。

拠点外観と、拠点が描く楕円軌道(図:JAXA資料より)

JAXAのいう「月近傍有人拠点」は深宇宙探査ゲートウェイのことを指していて、これを拠点に月面有人探査を進めることになる。期待は大きい。

図:JAXA資料より

で、さっそく冷や水となるのが予算。火星探査計画には1兆ドル(円じゃなくてドル)もの費用がかかるとされ、基地建設の足掛かりとなるSLSも建造の延期が続いている。

ゲートウェイ自体はNASAと提携する民間企業6社が検討を行っており、すでにボーイングがそのコンセプトを提示している。最終的な方針は2018年に決まるとされる。

図:NASAより

民間企業と言えば、再利用型ロケットを立て続けに成功させイケイケのSpaceX CEOイーロン・マスクも火星移住計画をもっている。氏はマニュフェストを公開しており、火星ミッションを2020年に行うとのこと。さらには火星を超えて、火星・木星間のアステロイドベルトや木星の衛星エウロパ、土星の衛星タイタンへも基地を築くとしている。スケールでかい。火星へはNASAよりこちらの方が先着かな。

民間企業では昨年ロッキード・マーチンが火星周回軌道への宇宙基地建設計画を発表していた。2028年。どのくらいのホンキ度なのかは気になるところ。

.@PopSci: Sending humans to #Mars. Orbiting lab could pave the way for a landing party. https://t.co/pyQ2e7gNNx pic.twitter.com/sms3v4LDPJ

— Lockheed Martin (@LockheedMartin) 2016年5月18日

ちなみに欧州宇宙機関も月面基地の構想を持っている。「Monn Village」がそれで、2020年代からロボットを送り込み、3Dプリンタを使って、月面資源を利用して建設する。月面の砂と酸化マグネシウム、塩を用いて固化させ、1つの基地をわずか1週間で作れるとのこと。

基地の目的は火星探査の拠点で、NASAの計画とのマッチングも念頭にあるという。

深宇宙探査ゲートウェイを米国が、月面基地を欧州が、そして両者の往還機を日本が、というのはおもしろい構図だ。

図:欧州宇宙機構より

宇宙基地と言えばすでに国際宇宙ステーションがあるけれど、耐用年数が2024年と迫っている。太平洋に落とした後は、民間宇宙基地の利用が検討されているようだ。どこが作るのかな。

ちょうどよいことに2024年廃棄の2年前、2022年には中国の大型宇宙ステーション「天宮」が完成する。中継点としてこちらを使わせてもらうことになるのかも。大国同士が補い合うというのもこれまた胸の熱い展開で、宇宙人でも攻めてきそう。

米国、欧州、日本、中国ときて忘れてはいけないのがあの国だ。そう、宇宙国家アスガルディアである。アスガルディアは最初の領土となる人工衛星Asgardia-1を2017年に打ち上げる。

えっアスガルディア知らないの?まあ私も上の記事で最近知ったんだけど。

深夜のロボットアニメのような国名だが、「アスガルド歴」なる独自の暦を持っていたり、そういうセンス嫌いじゃない。提唱者はロシアの軍事企業元CEOでUNESCO宇宙科学委員会議長も務めるロシア人科学者。この記事執筆時点の人口は27万人で、世界では182番目にあたるようだ(同国HPにカウンターあり)。

シーランド公国といい、こういう未承認国家大好き。

アスガルディアは実際に宇宙にモノを置いて領土と主張し、さらに衛星コンステレーションを構築してこれを拡大しようとしている。近くない将来ではあろうが居住空間まで得たとき、その地位がどう扱われていくかは社会実験として興味深い。

簡単な個人情報の提出で国民になれるようなので、興味があれば国籍とろう。

宇宙基地建設の計画をいくつかまとめたが、では実際に建築するための技術には何があるのか。こちらについても最近のニュースからまとめてみた。

欧州宇宙機構の「Moon Village」構想でも挙がっていたが、注目なのは3Dプリンタだ。建物生産できる3Dプリンタは地球でも試されているが、これを月面や火星に送り込み、現地の土を使って建物にする。地産地消ならぬ月産月消、火産火消というわけである。

- MIT、建物を“印刷”する3Dプリンタ「DCP」–将来は火星でビルを作ることも(CnetJapan,2017/4/27)

- MITが開発した自動建設システムがドーム型の建物をわずか13.5時間で建設(TECHABLE,2017/5/6)

- 「火星の土」でれんが製造 圧縮するだけ、鉄筋コンクリより高強度(AFPBBNEWS,2017/4/28)

プリンタというかなんというか、こういう昆虫いそうだよね。短い時間で高強度の建造ができるようだが、機密はどうなっているんだろう。

無重力の宇宙空間においても3Dプリンタの活躍が期待される。すでに国際宇宙ステーションでは3Dプリンタが使われているが、これを製造したMade in Space社は、宇宙空間において衛星や宇宙船を作る技術「Archinaut」を検討している。

- Made In Spaceが、自律型ロボットによる宇宙空間工場を実現するArchinaut構想を公開(TechCrunch,2017/5/6)

- How Building Satellites in Orbit Will Change Our Future in Space(PM,2017/5/16)

ポイントとなるのはプリンタ自身よりも大きな構造を作る技術で、「インサイドアウトプリンタ」と呼ばれている。プリンタ自体は子供のカバン程度だが、数メートル規模のトラス構造が出力できるようだ。

材料だけ送り、宇宙で出力することで、打ち上げ時の容積や強度を気にせずに済む。

一方「4Dプリント」なるアプローチも検討されている。いわゆる形状記憶素材の1種で、折りたたまれた構造が温度や水などの条件で展開するというものだ。

宇宙開発に限らず、こうした「プログラマブルな素材」は21世紀の新技術として注目されている。

こちらは直接宇宙開発のための技術ではないけど、個人的に注目の技術。ナノオーダーの微細加工を金属表面に施すことで反射波長を制御し、塗装をせずに色を付けたというもの。

図:理化学研究所HPより

アルミ薄膜を利用しているため化学的に安定なのが特徴。ただちに応用できるものではないが、宇宙という過酷な環境下では、色を作るための選択肢としてこういうアプローチも面白そう。

物理学を高度に応用する材料技術は、まさに現実をハックする技術であり、今後も重要な技術が出てくるだろう。

以上、宇宙基地の建設計画と建築技術のうち、最近話題になったものをまとめてみた。宇宙旅行もベンチャーはじめ各社が事業化を進めているし、宇宙に行くのが今から楽しみ。できれば月や火星にも行ってみたいよね。「Moondrop」でも眺めて、気分を盛り上げておこうと思う。

*

最近のテクノロジー系ニュースのまとめについて、他のテーマの記事は以下。

- 人工知能は子どもの発育の模倣から「心の理論」を獲得し、認知革命に達する(2017/7/10)

- 仮想世界の現実への拡張・侵食がじわじわきてる(2017/7/13)

- 移譲される国家機能と、世界を変える金融系社会実験(BI・Bitnation・時間売買市場)(2017/7/23)

- 未来の世界に影響を与えるテクノロジー系ニュースまとめ・第12回(2017/4-6)(2017/8/9)