いなたくんへ

「マクスウェルの悪魔」は19世紀にジェームズ・マクスウェルの思考実験から生まれた。この悪魔は分子の移動を観察でき、速い分子と遅い分子とを選り分けて、温かい空間と冷たい空間とを出現させる。これはエントロピーを減少させるので熱力学第二法則に矛盾する。

この問題は100年以上の議論を経て、情報工学の時代、1982年に解決される。悪魔が分子を選り分けるには「記憶」が必要であり、エネルギーは記憶の保持に変換されていたのだ。分子1つの選り分けで減少するエントロピー量ΔSが1ビットのエネルギーである。

2017年になり、NTTがマクスウェルの悪魔を用いた発電を実現した。ナノスケールのトランジスタを用いて熱運動する電子を正確に観測し、選り分けることで、エネルギーの抽出に成功したというのだ。

150年前の1人の思考実験が情報熱力学なる分野を生み、工学的に応用され人類にエネルギーをもたらすまでになったのだから、すごい。

ところで、こうした思考実験の王道を考えると、「死」はその1つと言えるだろう。人は死ぬとどこに行くのか。世界の輪郭はどうなっているのか。人は古代より頭の中で仮説を積み上げ理論に仕立て、答えに近づこうと努めた。科学はこの営みの延長にあり、21世紀の今も回答は得られていない。

仮説のポピュラーなものに「創造主」があるけど、古代インドにおいては「輪廻」なる概念が確立された。この発展として「輪廻からの解脱」を目指したのが仏教であり、そのために構築された理論に「空」がある。

私は「神様とか輪廻とか、宗教理論なんて前科学時代の荒唐無稽な妄想でしょ」と思って顧みずにいたのだけれど、仏教の「空」思想って実は21世紀の科学が実現しようとする世界と親和性が高いよね、と述べるのが平野純著『高校生からわかる〈web仏教〉入門』(2017)だ。

本書は『高校生からわかる仏教入門』シリーズの第3弾で、平易な筆致であり短時間で読了できるが、その内容は示唆に富む。AR/VRやIoTといった先端科学を仏教の、それも哲学理論の視点から切っているのだ。本書を読むと、古代に行われた思考実験が科学技術の発達を持って「ようやく」具象化をはじめた感がある。

ということで今回は、本書の視点をまとめてみたい。

Summary Note

本書が下敷きにするのは大乗仏教の「空」思想(本書より)

- 世界のあらゆるものは「固定的で不変の実体」を欠く

- 世界は始まりも終わりもない「関係性のネットワーク」

「空」思想で21世紀を見てみる(本書より)

- 仮想化を徹底した仮想通貨のように、世界の仮想化が進んでいる

- AI・ロボティクスやバイオ技術のように、現実と虚構、生命と非生命の境界が変化している

- が、「空」思想によればそもそも世界は仮想現実なので、問題ない

本書は「宗教」というよりは「哲学」を扱った一冊

- 「哲学」は科学のさらに先を見ているかもしれない

仏教はゴータマ・シッダールタにより創始された宗教であり、その歴史は2500年前にさかのぼる。本書はその中でも、大乗仏教の祖とされるナーガールジュナ(150?-250?)の「空」思想を扱う。

それが21世紀の現代とどう関係するのか。まずは本書が説明する「空」思想を整理してみる。

本書によれば「空」思想とは、世界のあらゆるものが「固定的で不変の実体」を欠くとする考え方だ。

起点は唯心論から説明される。唯心論では、世界は意識の産物であり、意識が存在を決定づけると考える。しかし記憶や感情があいまいであるように、心とは常にうつろう不確かなものだ。世界が不確かな心に基づくならば、その世界もまた固定的・普遍的なものではないだろう。

これが、世界が「固定的で不変の実体」を欠くことの根拠となる。

「空」思想では、現実と夢、生命と非生命、そして生と死と言った区別の一切を認めない。本書曰く「現実とはすべて、「仮想現実」つまり、バーチャル・リアリティにほかならない」。

「空」思想のような考え方が必要とされた背景には「輪廻」があった。

輪廻は、死んでも次の命に生まれ変わる「生命の連続性」のみならず、「自己」と「因果応報思想」の概念も含む。「前の世の良き行いが後の世に良い人生を、悪い行いが悪い人生をもたらす」という「自己責任の無限連鎖」だ。本書はこれを「世界で最も徹底的な個人責任論」であるとし、「その苛烈さを受けて、輪廻という考え方からの脱出という課題に挑戦したのが仏教」だったと位置付ける。

この課題に対して「輪廻自体の否定」なるアプローチをとったのがナーガールジュナだ。彼は「人間はもともと「空」(ゼロ)なのだから、死んだところで何も変わらず、ゼロ」が「ゼロ」に移るだけ」とし、生と死の区別そのものを否定し、輪廻の主体をなくしてしまった。本書曰く「輪廻からの自由を欲したインド人は、このように問題の前提を奪い去ることで、問題自体をなくた」。

コンサル談義でよく聞く「顧客が欲していたものはドリルではなく穴」みたいな話。

世界に「固定的で不変の実体」はなく、あらゆる区分が存在せず、始まりもなければ終わりもない。世界の輪郭はどうなっているのか。これについて本書は、「「世界」は実体を欠いた「もの」同士の関係のネットワーク」であるとする。仏教の言葉で「縁起」と呼ばれる。

こうした世界観が21世紀にフィットする、というのが本書の主題だ。

「空」思想は、この先さらに深化しつづけるだろうweb社会を生きぬくための最強の精神的ソフトを私たちにさずけてくれ、本書のタイトルにある〈web仏教〉はまさにそのことを念頭においたものです。

その意味で、〈web仏教〉とは、〈二十一世紀の仏教〉の別名にほかなりません。

本書より

「空」思想の科学技術に対するアナロジーで端的なのはVRだ。すでに述べた通り、本書によれば「空」思想では「世界は仮想現実である」と考える。去る2016年は「VR元年」と呼ばれるが、何を今さら、仏教徒に言わせれば世界が仮想現実なのは二千年来の常識だった。

「ゲームばかりすると現実と空想の区別がつかなくなる!」と懸念するお母さまにぜひ伝えたい考え方

(画像:いらすとやより「VRゲーム中に見られる人のイラスト」)

ただし本書では「世界が仮想現実である」ことをもう少し掘り下げて述べている。ゴーグル型VRは確かに仮想現実を扱う技術だが、狭義のことであって、広義にはもっと多くのテクノロジーが我々を仮想世界に触れさせ、あるいは仮想世界の物を実体化させようとしている。

例えば貨幣だ。本書は貨幣の本質的性格として「実体性の徹底的な欠如」を挙げる。貨幣は金でも銀でも、石でも貝殻でも紙でもよく、その形式自体には価値はない。本書曰く「「そこに価値があるのだ」という無根拠な断定、フィクション(虚構)の取り決めが」価値を生む。

つまり共同幻想というわけだけど、よく考えたら神様もそうだし、我々は兼ねてより実体なき虚構に頼って社会を運営してきたよね。

21世紀においてはこの傾向がさらに進むことになる。貨幣であれば、ビットコインに代表される仮想通貨はその仮想性をさらに徹底した、と本書は評価している。

この発明者たちは、「インターネット上に流れる情報」をを通貨(=貨幣)とみなした。みなすことで、金・銀・紙といった貨幣の形式がもつ素材性をかぎりなくゼロ化した。したことにより、結果として、「実体性の徹底的欠如」という貨幣が当初からそなえた「本質」を徹底的に見せつけることになったというわけですね。

本書より

世界の仮想性を謳う「空」思想の視点としておもしろい。

テクノロジーがモノの仮想性を高めていく一方で、現実においては、実体なきものの実体化、非生命と生命の境界のゆらぎも起きている。これについて本書は次の2つの言葉を挙げる。

「人間、人間というが、しょせん「空」のからくり人形にすぎず、幻影にひとしい」

本書より、『維摩経』の一節

「空」の次元においては、「壁や垣根が人間の言葉をのみこんで従い、木人石女が人間に頭をさげる」

本書より、曹洞宗・瑩山(1268?-1325)の言葉

「木人石女」は木や石でできた人間を指す。本書はこれらの言葉をもって「無機物と人間が『空』のなかでたがいにコミュニケーションし合う世界」が示唆されていたと述べている。現実において思い当たるのはAIやロボティクスの普及した世界だ。

もちろん現時点では、AIは道具の延長に過ぎない。しかし我々は第3次人工知能ブームの躍進を見て、いずれかの未来においては人と機械の区分が失われ、「人工生命」に近い何かが生まれることを危惧している。いわゆるAI脅威論である。

そんな危惧に対して本書は言うわけだ。

人間もAIもしょせん一切「空」ですから。

要するに「そっすか」の一言ですむ話

本書より

ちなみに本書によれば、インド仏教は「人間の」生と死との境界を否定したが、これをさらに推し進めて「人間も石ころも平等に「空」の変動態として区別する必要がないもの」という考え方を確立したのは日本仏教であるとする。

『維摩経』も瑩山の言葉も、その要諦は、AI・ロボティクスが普及してもしょせんは同じ「空」であり、違いを顧みるに値しない(だから気にすることはない)ということだろう。生命と非生命とが共存する社会でこそ、超区分的に考えられる「空」思考が重要になる、というのが本書の主張だ。

非生命の社会進出に加えて、生命のモノ化も起きている。バイオ技術により臓器は部品として生産され、ヒトのポストヒューマン化が囁かれる。機械が生まれ、ヒトが造られる時代が、21世紀のうちに来るかもしれない。

ここでちょっと怖いのが、本書が紹介するブッダと弟子スブーティの問答だ。

「たとえば、熟練した魔術師が交差点で多くの人間を魔法で作り出したとしよう。そして作り終えたあとその人間たちを消し去ったとする。どう思うか?スブーティ、この場合、だれかがだれかを殺害したことになろうか?」

「いいえ、なりません、師よ」

本書より

本書解説によれば、ここでの「殺害」は人間の心身のはかなさを強調するためのたとえのようだ。しかし問答をそのまま読むと、人工生命は生殺与奪自由自在と取れてしまう。それでよいのだろうか。

21世紀前半の現在においては、いかなる形であろうと「生命」を軽く扱うことには抵抗がある。しかしこの抵抗感も「一切のとらわれからの解放」を目指す仏教の見地からすれば俗物的とらわれに過ぎないのかも。

未来において、例えば記憶や人格が複製可能になり、文字通り肉体や自己の実在性・仮想性を無視できる時代が来れば、生命の重さは現代とは違う価値観で量られ、ブッダの思考実験も改めて見直されるのかもしれない。

話が少し未来に飛んだ。繰り返しになるが、要するに本書の主張するところは、「空」思想の世界観が21世紀の社会においてむしろ通用する、ということである。これは21世紀のテクノロジーが様々な区分、現実と虚構、生命と非生命といった境界を崩していることによる。

例えば昨今注目される変化にIoTがある。

「空」思想においては、世界は「始まりと終わりのない関係性のネットワーク」として捉えられる。この世界感の体現がネット社会であるところ、ネットワークにあらゆるものを統合していくIoTは「縁起」の具象化の先端である、というのが本書の見方だ。

現実と虚構、生命と非生命といった万物が区別されぬまま、フラットに偏在するIoTの社会。これは「多神教気質」の日本に神話性の高いものであり、「日本仏教、あるいはその感性が近未来の社会で見えない安定装置として機能し得る」と本書は述べる。

仏教ではないが、一般社団法人神社崇敬会が発表したスマート神棚と神社SIMは、神社をもIoTに繋いだ.

神社崇敬会は「人と神社をICTでつなぐ」崇敬会支援事業で、クラウドファンディングやWebアプリといった意欲的製品・サービス群を展開する.

(画像:価格.comより)

空飛ぶスパゲッティ・モンスター教やコピミズム伝道協会といった先進的な宗教も現れる昨今、本書タイトルである「Web仏教」も、そんな名前の新宗教がありそうだ。ところで本書はそもそも「宗教」を扱った書籍だろうか。

本書では現代の「宗教」について興味深い指摘をしている。宗教は「宗教文化」になっている、というものだ。

いまさらの話ですが、宗教は近代以降、もはや絶対的な存在ではありえません。

相対化されて「文化」の一部(宗教文化)になってしまっている。

本書より

かつて宗教は、あるいは神は、疑う余地なき絶対的な存在だった。現代においては「絶対的」と言える影響力は失われ、その座には「科学」がいる。「神様が言ってるから」では信じなくとも、「科学的に証明されたから」で信じる人は多いだろう。かく言う私も科学に帰依した信者の一人だ。

ちなみに「絶対者」の変遷は坂本賢三著『先端技術のゆくえ』(1987)の整理がおもしろい。

それでも、本書のような「仏教」の教えが科学の時代にも通じるのはなぜだろう。それは本書の扱う「空」思想が、宗教というよりは哲学に分類されるためだろう。「宗教」と「哲学」、それぞれの定義を引くと、両者の意味はずいぶん違う。

しゅう‐きょう〔‐ケウ〕【宗教】 の意味

神・仏などの超越的存在や、聖なるものにかかわる人間の営み。古代から現代に至るまで、世界各地にさまざまな形態のものがみられる。

デジタル大辞泉より

てつ‐がく【哲学】 の意味

1 世界・人生などの根本原理を追求する学問。古代ギリシャでは学問一般として自然を含む多くの対象を包括していたが、のち諸学が分化・独立することによって、その対象領域が限定されていった。しかし、知識の体系としての諸学の根底をなすという性格は常に失われない。認識論・論理学・存在論・倫理学・美学などの領域を含む。

デジタル大辞泉より抜粋

宗教がひとつの世界観を描き、信じさせるには、その芯として理論的根拠が必要だった。というより、理論に基づき矛盾なく世界を説明できた宗教が、いまに残っているというべきか。「哲学」はそうした世界観を支える理論の1つだった。

現代において宗教に頼ろうとしたり、興味を持つ人の中には、実は宗教に内包される哲学の部分に惹かれている場合もあるんじゃないか。で、この魅力の正体を考えたとき、哲学ならば現代科学では(まだ)説明できない事象も説明できる、ということがあるかもしれない。

哲学は科学と異なり、再現性は問題とせず、思考実験を積み上げ世界の原理を掘り下げる。長い歴史をかけて人類が練り上げてきたその仮説は、高度に理論化され、普遍性を帯びている。この「仮説」は科学の時代にも色あせることはなくて、むしろ科学がまだ立証できていない事象すら、科学に先立ち予言しているかもしれない。マクスウェルの悪魔が思考実験から生まれたように。

ちなみに「空」とはインド語のシューニヤの訳語で「ゼロ」をさす言葉であるとされる。「ゼロ」と言えばインド人の発明として有名だが、「空」と「ゼロ」とが同じインドで生まれたことは偶然ではない。

ゼロの歴史的起源を探る国際研究チーム「プロジェクト・ゼロ」によると、インド数学者がゼロを用いた最古の記録は5世紀に見られるという。そしてさらにさかのぼる3世紀、インドにおいて「空性」についての詩が確認できるそうだ。

この詩は、本書によれば、「空」思想を提唱したナーガールジュナの著作を指す。つまりインドで生まれた「ゼロ」の背景には、「空」思想という哲学理論があったわけだ。逆に言えば、「空」をめぐる思考実験があったからこそ、インド人はゼロという概念をいち早く手中に収めた。

空海が修行した青龍寺(中国西安)は、お遍路の「第0番目札所」を掲げて日本人観光客を呼び込む.

この「ゼロ」にも哲学的意味が込められているに違いないし、そうでないかもしれない.

(むかし行ったときはさびれた古寺だったのに激しく立派に改築されててちょっと引く)

「十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない」とはアーサー・C・クラークの言葉だ。魔法と見まがうような、想像もできない事象が実現する現代・近未来だからこそ、古代より続く思考実験が意味を持つのかもしれない。というよりむしろ、科学はようやく哲学(の一部)に追いつけたに過ぎないのかな、とすら思えてしまう。

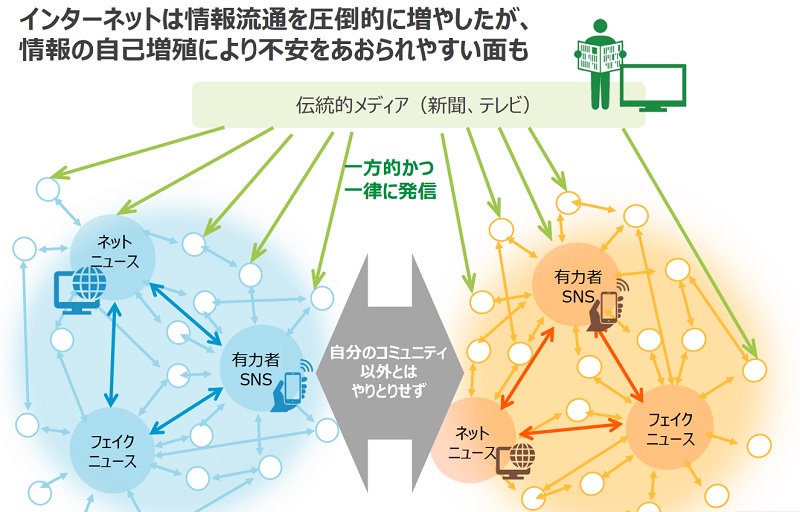

本書は仏教の持つ哲学理論の普遍性をもって、先端科学と、それが生む社会を切っている。今回は一部の紹介にとどめたけど、他にもホログラフィック原理とか時間SFとかフェイクニュースとか現代アートとか、扱う話題は多岐にわたった。

哲学思想を1つ通すと世界はそんな風に見えるのね、ということでおもしろく、おススメの一冊である。

ところで、現代における信仰の対象は「宗教」から「科学」へ遷った、と述べたけど、この「絶対者」もまた変わりつつあるかもしれない。本書の視点も参考に、次回詳しく述べてみたい。